袒露情感等脆弱不是软弱,而是我们衡量勇气最精准的标尺。——布琳·布朗教授

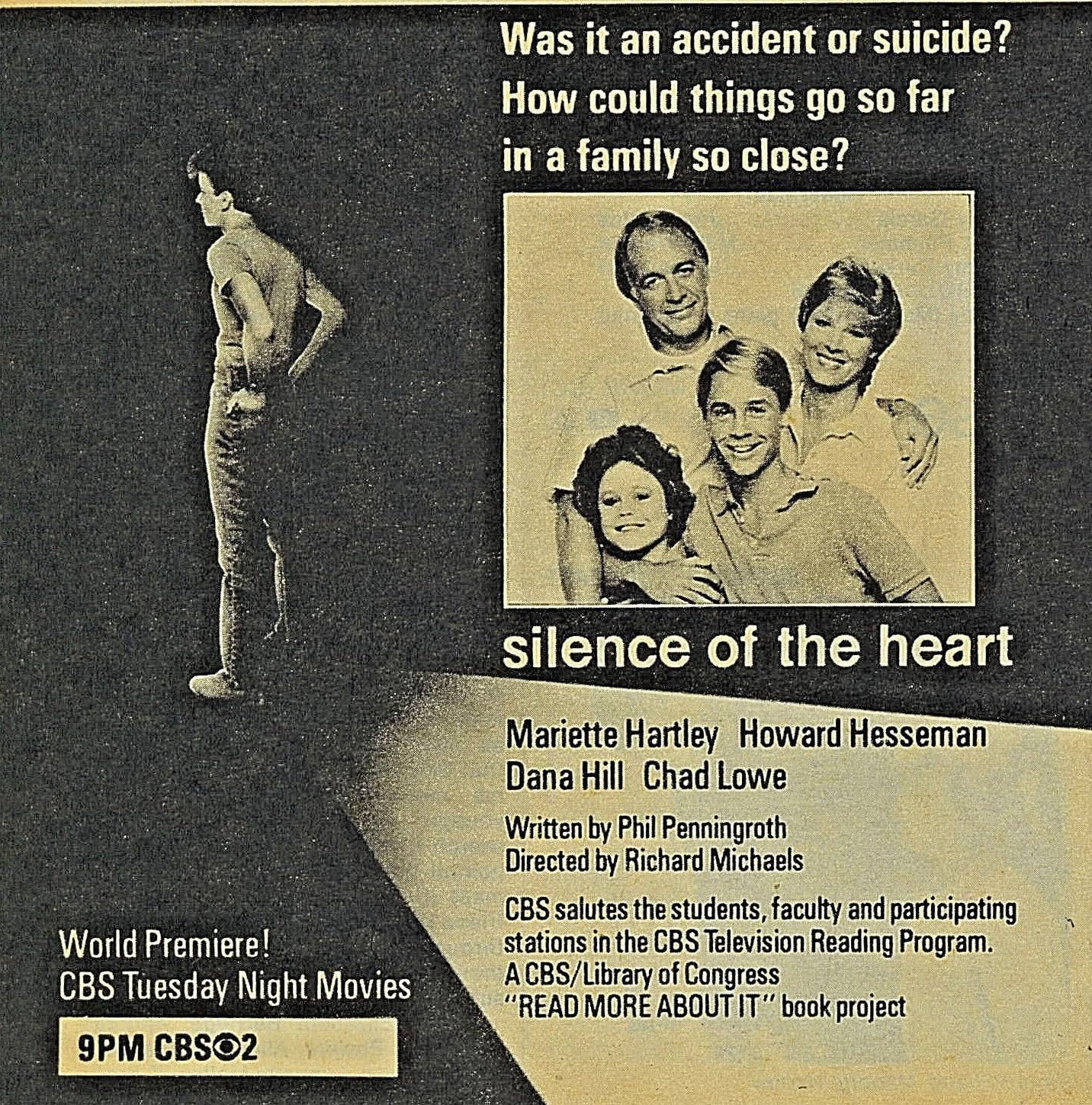

1979年9月9日,39岁的玛丽埃特·哈特利获得第31届艾美奖最佳女主角奖。艾美奖是美国电视界最高荣誉,相当于电影界奥斯卡金像奖。

玛丽埃特因参演《无敌浩克》获奖,她在剧中饰演绿巨人浩克妻子。这是绿巨人首次真人化演出,成功确立绿巨人“英雄潜力”,使该角色在后续影视中不断出现。

出生于1940年的玛丽埃特,如今已过耄耋之年,早已“著作等身”,至少出演过125部电视剧和22部电影。她参演的《星际迷航》、《荒野大镖客》等经典作品,继续出现在人们视野中。

玛丽埃特还有一个特殊的身份:她是约翰·华生的外孙女,她的外祖父被誉为“二十世纪最伟大的心理学家之一”。

但是她却对外祖父的行为主义育儿满是批判。

华生作为行为主义心理学创始人,曾扬言可用“一打婴儿培养任何人”。当今流行的睡眠训练、自闭症纠正、网瘾厌学矫正等产业,理论源头都可追溯到华生。

玛丽埃特成长深受华生影响,她在年近半百时说,“外祖父理论影响了我母亲一生,我一生,以及数百万人的生活”,她将外祖父行为主义育儿称为“遗毒,像基因缺陷一样代代相传”。

这种遗毒,让华生四个子女“衰弱”——大女儿酗酒并多次自杀未遂,二儿子困扰于胃病而早逝,三儿子加入父亲批判的学派之后也自杀了,幼子自幼胃病靠心理治疗才有所改善。

“华生遗毒”也让玛丽埃特人生几近毁灭,但最终她救赎了自己,她拥有怎样的人生?

1. 嫁给恶魔

1959年,十九岁的玛丽埃特巡演莎士比亚戏剧。那年平安夜,她在美国接壤的墨西哥的黑诊所做了人工流产。当时美国妇女没有堕胎权利,十多年后“罗伊诉韦德案”判决才有所改变。

流产当晚,玛丽埃特躺在厨房桌上准备手术,裙子被电烤火炉点燃。躺在桌子上的她心想“我没什么尊严可失去了”。

玛丽埃特的自尊从嫁给第一任丈夫就开始流走。

玛丽埃特与丈夫是流产一年前相遇。玛丽埃特对这个男人了解很少,他穿着光鲜,坐过牢但辩解为“小偷小摸”。这个男人遇见玛丽埃特几天后疯狂求婚,说自己得了脑瘤快死了,希望玛丽埃特嫁给他,让他在最后几个月快乐。

追求一个月后,玛丽埃特竟然答应了。

但玛丽埃特内心是抗拒的。婚前父母见过这个男人,她心里呐喊“别信他鬼话,别让我嫁给他!”。那次会面,她父亲喜欢这个男人,后来玛丽埃特离婚后,她父亲称这个男人为“一次性推销员,能卖出所有东西……一次”。

玛丽埃特困在这段畸形关系中,她希望旁人帮他挣脱。但是,她父亲被迷惑,母亲心里反对但酗酒宣泄,也没有说出来。

违心的感情必有苦果,玛丽埃特的苦果来得很快。蜜月旅途中,丈夫让玛丽埃特把钱存入她账户,包括他的支票、她的积蓄和婚礼礼金。这是骗局,丈夫开空头支票,蜜月结束,花光了她所有的钱,玛丽埃特只剩五十美分,祖传手镯也被当掉。丈夫声称脑瘤快死更是谎言。

玛丽埃特陷入他的控制。她说“从相遇起,他就没让我离开他视线”。玛丽埃特和人说话,或有丈夫不参与的想法,就会引起丈夫暴怒。丈夫不准玛丽埃特外出,逼她为自己找到剧团后台工作,她才得以继续表演。

丈夫的控制限制独立,更伴随着家暴。玛丽埃特不记得第一次被打,但记得殴打变得粗暴。一次在车上,丈夫暴怒,玛丽埃特在挨打或跳车之间选择跳车。玛丽埃特与同学说话,丈夫愤怒指责有染,重打玛丽埃特,她吓得逃跑,躲在停车场害怕被杀。

旁观者不理解,家暴受害者为什么不离开?玛丽埃特说“因恐惧留在他身边”,而且每次新殴打都加剧恐惧。

但比恐惧更可怕的是合理化伤害。玛丽埃特被顶在厨房门上殴打时,产生殉道错觉,心想“这是对的”,觉得自己罪有应得。甚至为了减少内心的矛盾,她开始美化家暴,“终于有人在乎我到会打醒我,给我设界限”。

玛丽埃特为什么快速嫁给了这个家暴软饭男?

2. 好女孩与坏女孩

玛丽埃特四十九岁时,回忆这段虐恋。她说:“我当时想,那样会让所有人高兴,也会让父母和垂死的人高兴。”

玛丽埃特认为这样能让生活“合法化”。因为自己“和一个有执照的人上床了”。

她渴望认可,这种需求从小根植于心,这种低自尊让恶魔有机可乘。

其实,在学校和社区,玛丽埃特一直是模范生。她成绩优异,还是啦啦队长和教会唱诗班独唱。学校和社区给她“最受欢迎”称号。

但这些评价,是通过牺牲自己换来的。她为了好成绩拼命努力。她说“完成作业时间比走廊里任何人都长”,以此维持学霸形象。

社交上更是如此。她跳级进入新班级,因身材高大被同学取外号“奶牛”,觉得自己“又高又丑”,拼命想受欢迎。

她每天早上九点强迫自己和走廊里每个人打招呼,嗓子几乎沙哑。她为了被接纳,成了“开心果”,是班级的小丑。

所以,玛丽埃特外表光鲜背后,是“好女孩”强迫性行为带来的自我压榨。

但是,她也需要为自己找到情感能量回补,但是用“坏女孩”的方式。

私下里,她十四岁开始和大两岁的男同学喝酒,并发生性关系,她说“与男友发生关系,其实更多是想获得拥抱”。

那时她认为自己白天是“好女孩”,晚上是“坏女孩”。玛丽埃特觉得自己是伪君子。她在教堂唱诗班时充满负罪感。虽觉得某天会和男友结婚,但仍“感觉自己像妓女”。

“好女孩”与“坏女孩”的内心冲突,导致玛丽埃特害怕别人看穿自己。她强迫自己扮演好女孩,抵消坏女孩行为的负罪感。

只有牺牲足够多,玛丽埃特才觉得抵消了坏女孩的罪恶,变得心安。当母亲指责她没练芭蕾,她练几个小时下蹲和独舞,“幻想因过度练习受伤的殉道者形象”。母亲指责她不练习表演后,她站在石墙上练台词数小时,直到觉得“牺牲够了”。

所以,玛丽埃特充满了内疚感,渴望得到认可。

如果勉力维持能够度过一生也行,不幸的是通过强迫行为获得修复不持久,因为人无法一直压榨自己,最终会崩溃。

玛丽埃特试图逃离内心冲突,渴望“坏女孩”合法化,这让她在感情中走了捷径,最后被花言巧语欺骗,家暴软饭男控制了她。

3. 母亲的沉默

旁观者看到离经叛道行为,往往源于当事人真实情感需求。只是这些需求没有被察觉和回应,恶念乘机而入。

玛丽埃特认为这些裂缝与“华生的遗毒”相关。

玛丽埃特青春期与男友发生性关系,长时间陷在怀孕恐惧中。一次经期推迟很久,让她彻底慌了神。

玛丽埃特没有直接说出困境求救,因为那会让她彻底成了“坏女孩”,她做够牺牲成为好女孩,才能让自己心安。与母亲摊牌前,玛丽埃特用剃刀伤害自己。伤口很浅,流血足以让人害怕,足以“引起注意”。

但是,玛丽埃特想得到情感回应的希望落空了。

第二天,母亲仅带玛丽埃特看医生,为她安装子宫帽。这种已经被淘汰的避孕方法,在当时堕胎都未合法化的美国很超前。

她母亲用解决现实问题的方式应对危机,但没有回应玛丽埃特情感需求。

母亲沉默未能化解玛丽埃特对“坏女孩”行为的内疚与羞耻。母亲带她就医经历,反而让她感觉“坏女孩”形象“变得更真实、更龌龊”。玛丽埃特说,多么希望妈妈表达关心乃至愤怒。

这就是玛丽埃特所说的“华生的遗毒”。华生将人比作泥坯,认为可以塑造成任何理想样子,父母要做的是设定模具,再将孩子压成模具的样子。

至于说泥坯的情感是被华生忽视的。甚至他主张以有距离方式塑造儿童,不表达和回应情感,他说父母的“弱点、矜持、恐惧、谨慎和自卑感,会像重锤一样烙印在孩子身上”,

所以,即使在面对玛丽埃特早孕或者嫁给渣男时,母亲的情感都是封闭的,没有丝毫回应。

母亲堪称行为主义育儿理念忠实信徒。一次玛丽埃特与母亲穿越城市拥挤街道时,母亲抽开她的手说“别这样,别人会以为我们是女同性恋”。她小时想拥抱,母亲也要求“点到为止”。

在这样的成长环境中,玛丽埃特自然也无法面对自己的情感需要,困在“好女孩”和“坏女孩”的内耗中。

她说自己有一种“奇怪的、不自然的、充满负罪感的忏悔冲动”,她很想与母亲袒露内心,但母亲总是以沉默和自顾自的宣泄作为回应,这种长期的情感忽视加深了玛丽埃特的情感封闭。

不幸的是,在玛丽埃特纠结的成长中,她人生中另一个重要人物——她的父亲,没有继续照亮她的生命,反而给她下坠的人生推了一把。

原因也与“华生的遗毒”有关。

4. 自杀是向内的愤怒

1963年,二十三岁的玛丽埃特离婚一年后,她和母亲在厨房做饭,听到“砰”的一声。她们冲向卧室,她父亲自杀了。

电影常将自杀浪漫化,快速甚至唯美,但现实并非如此。玛丽埃特面对的是自杀后尚试图说话的父亲,看到满屋子的脑浆,还有不会消失的血的气味。

玛丽埃特觉得父亲自杀与自己有关。前一天晚上,他们刚刚达成共识:将严重酗酒的父亲送到疗养院获接受专业帮助。这个提议是玛丽埃特提出的。

父亲的自杀让玛丽埃特陷入了内疚中,她感觉自己像“头发是蛇的复仇女神——嘲讽、引诱——感觉自己是同谋”。

她患上严重的创伤后应激障碍,她听见汽车回火声或者快速向右转头时,都会听见枪声,因为她父亲的枪口指向的是右太阳穴。

玛丽埃特说,除了可怕的内疚和恐惧,“也许也有一种解脱感”。

至少从玛丽埃特九岁起,她父亲的酗酒愈发严重。他曾是哈佛高材生,作为广告界翘楚曾经参与设计了百事可乐(pesi)字体标志,自从他遭受了失业,酗酒就开始了。

玛丽埃特对父亲美好的回忆在一点点减少。

父亲的酗酒加剧了母亲对玛丽埃特情感寄生。母亲也开始了酗酒,晚上会与她特炉边谈话,她成了母亲的“盟友和知己”。

这位压抑情感的母亲喝下第二杯酒后,便开始抱怨父亲的失业和酗酒,随后还会“深入、生动地报告”父母的性生活。

她无法拒绝母亲的需要,成了母亲最好的朋友。玛丽埃特说,“我们不能谈论感受,我们不能谈论关爱,我们不能谈论触摸,但是可以谈论性”。

母亲没有袒露过真正的情感需求——⽣活顺遂时,⽗亲是多才多艺、善于社交的“男⼦汉”。失意时,他将事业失败和梦想未及,变成情绪攻击自己。

玛丽埃特最喜欢看父亲画画,但是随着失业打击酗酒加剧,画里充满“躁郁症”的痕迹,阴郁的色彩和漩涡布满画面。

她父亲的偶像是写出《老人与海》的海明威,这位“文坛硬汉”笔下创造的英雄在面对困境时,强调自制力和勇气的男子汉气概,却不表达真实的情感。

最后她父亲也像偶像⼀样,在酗酒后开枪⾃杀了。玛丽埃特说⽗亲的“⾃杀是向内的愤怒”。

她父亲没有面对自己的情感需求,也中了“华生的遗毒”。

5. 觉醒时刻

父亲自杀后,玛丽埃特并没有解脱,她一直困在内疚中,人生也滑入谷底。

玛丽埃特也开始酗酒,需要酒精麻醉自己。她会在敞开的冰箱前醉醺醺地蹲着,喝伏特加,吃掉所有东西,包括猫粮。

她也成为了“完美的派对女孩”——清醒时,她是被道德标准束缚的“好女孩”,面对派对“紧张害羞,觉得自己格格不入”。但喝醉后,她就像脑海开关被打开,所有心理负担被冲走了,释放了情感,成为“坏女孩”。

如同她父亲,玛丽埃特酗酒也开始影响事业。她将装着伏特加酒的小芥末酱瓶带到片场,把它和餐饮车上的番茄汁混在一起喝。

那几年,玛丽埃特一直带着宿醉去工作。头昏脑胀地到达片场,记不住台词。

一次男主角一遍遍跟玛丽埃特对台词,非常恼怒,指责她难以想象曾是莎士比亚舞台剧演员——莎翁戏剧一大特点就是长篇对白。这让玛丽埃特非常羞愧。

上世纪六十年代,好莱坞制片厂明星签约制度结束。玛丽埃特失去了稳定的平台,需要自寻片约。酗酒的问题让她难以接到片约,她感到事业“已经死了”,更重要的是她感到“内心正在死去”。

她尝试重返校园学习心理学,寻找困扰的答案,但是失败了。她依然陷入强迫性好女孩行为中,拿到了好成绩,但是内耗的她周末复习时会喝掉一箱啤酒来释放情绪。

求生欲让她开始反思自己的人生。她开始意识到自己一直幻想替失意的父亲成为明星,因为父亲的酗酒,母亲的寄生,都是从父亲失意开始的。

此时,命运厚爱着玛丽埃特,给了她一把推力。

二十六的玛丽埃特,没有人找她拍戏,身上只剩下一千美元了,她不得不做出改变。

玛丽埃特想起外祖父的故事。华生因为举国皆知的出轨,被迫离开心理学研究领域,从广告业从头再来。他刚入行时就在梅西百货地下室卖咖啡,玛丽埃特想“或许商场销售也是自己该做的事”。

她应聘了商场的平价服装部的销售工作,第二天就开始上班。有趣的是,这家商场后来也被梅西百货并购了。

玛丽埃特很快获得了正反馈。入职一周后,玛丽埃特获得了上司的认可,顾客们也开始找她买衣服。

演艺圈的人或者顾客认出她时,她总想躲起来,但她也很开心,因为“他们总会买些东西”。有人问:“你是演过某某某吗?我买这个、这个和这个”;有人说:“亲爱的,找不到工作了吗?我买这个、这个和这个。”还有人感叹:“日子不好过吧?我买这个、这个和这个”。

这份销售工作玛丽埃特仅做了三周。新的片约到来,她回到演员道路。

但是,这是玛丽埃特的觉醒时刻,她说商场卖衣服促成了“人生转变”。

因为,她通过销售与真实世界链接起来了,她开始独立定义自己的价值,不用再扮演“演员玛丽埃特”,而只是去演戏。

玛丽埃特的“好女孩”与“坏女孩”的内心冲突开始出现裂痕,她意识到扮演为“好女孩”角色只是画饼充饥,将情感需求错放在“坏女孩”角色更是饮鸩止渴。

终于,她开始透过裂痕,直面情感需求,而不是继续被“华生的遗毒”感染,封闭自己的情感。

6. 觉醒前的挣扎

但是,卖衣服转变玛丽埃特只是觉醒的开始。十多年后,她才真正彻底地开始释放心底的情感需要。

仿佛冥冥中注定,玛丽埃特的事业也在彻底释放情感的阶段迎来了真正突破——

三十七岁的玛丽埃特,拍摄了一组相机广告大获成功,使她成为家喻户晓的演员。她说“卖那些相机改变了我的人生”,参演《无敌浩克》获艾美奖就在此之后。这组广告是为宝丽来相机拍摄,时下复古流行的“撕拉片”就是宝丽来在1947年发明的。

当时她仅仅是被聘请的日薪演员,但因为在现场与男主角幽默的即兴互动,产生奇妙的化学反应广告效果奇好,这才让她签了一份持续六年的合约,最终为宝丽来相机拍摄了近250支广告。

但在此之前,她的觉醒并不是一蹴而就的。在卖衣服的人生转变前,玛丽埃特的内心挣扎已走过五年。她内心冲突逐渐裂开一道道缝隙,使她开始面对情感需求

第一条裂缝是玛丽埃特对控制狂丈夫的反击,获得了胜利感。

丈夫的家暴,让她感觉自己会被杀掉,求生欲让“好女孩”的强迫性行为无以为继,纠结一年后她向法院申请离婚。

离婚诉讼等待期,即使法院颁布了保护禁令,丈夫却如影随形地骚扰她。一次玛丽埃特独自散步,又被丈夫尾随了。

她向前跑,丈夫也加速追赶。她决定反击。玛丽埃特知道丈夫有恐高症,她跳过小山涧,然后大喊嘲讽丈夫,让他跟过来。但是丈夫不敢,逃跑了。她先是觉得怜悯,接着是愤怒,随后产生了胜利感。

玛丽埃特说,她如获得了雷鸣般的启示,“我知道我可以摆脱他,第一次真正地摆脱”。

之后一道裂缝产生在父亲去世一年后。玛丽埃特开始逃脱母亲的情感寄生,这是她第一次获得情感独立。

父亲的自杀让母女情感共生变得更加严重。她们需要抓住彼此,两人“在情感上和经济上都紧紧地捆绑在一起,互相支持着对方的病态”。

但是,求生本能再次拯救了玛丽埃特。一天,她右手突然不自觉地举了起来,好像要去抓另一只手,玛丽埃特说:“那是沉入水面前的最后一抓”。她感受到再不离开这栋房子,我就会死。

然而,她的母亲依然是惩罚性的沉默,就像在面对玛丽埃特早孕或虐恋,没有表达自己的情感需求,但母亲的行为传递的不言而喻的情绪:“如果你走了,我就会死”。

玛丽埃特在心理治疗师的帮助下搬了出去,她第一次挣脱出了母亲的情感寄生。

但是,人生的转变又谈何容易。开始觉醒的玛丽埃特,又走过了很长的路,才真正直面内心的情感。

这股力量真正帮她撕开内心的冲突,直面情感需求这片内心最柔软的地方,真正拔除“华生的遗毒”。

7. 精神母亲

这股力量来自戏剧,她体验到了情感流动。

1989年,四十九岁的玛丽埃特拜访一位老人,虽然她年近半百却充满近乡情更怯的忐忑。

这位老人是她的精神原乡,她称老人为“精神母亲”。

她十多岁时,“精神母亲”走进了她的生活。这位导师曾是百老汇演员,离开戏剧最高殿堂,去追求“最低价格呈现最高质量戏剧”。玛丽埃特因此得以跟随导师学习。

导师通过一系列方法,引导她感受角色,而非仅仅扮演角色,“一些演员利用理性的自我,而导师的目标是消除自我”。

玛丽埃特体会到情感感受了——她扮演朱丽叶,当说出台词时,她感受到世界上除了罗密欧和自己再无他人,她体会到了朱丽叶的情感。玛丽埃特把那次感受称为“我一生中经历过的最非凡的体验”。

这是她第一次跳脱“华生的遗毒”,直面情感。正是这段经历,玛丽埃特坚定了戏剧的道路。

种子已经种下,戏剧不断影响着她的人生。

玛丽埃特二十二岁时参演一部剧,进一步感受到情感流动的魅力。

玛丽埃特看见镜头前男主角的泪水自然流下,她心生敬畏“男主角并非假装哭泣,而是毫无羞耻、毫无恐惧地真情流露”。在二十五年后,她彻底走出父亲自杀阴影后,她才觉得自己情感如此流动。

后来还有一部剧让玛丽埃特理解父亲晚年的挣扎,松动了她因父亲自杀而封闭的情感。

影片讲述了一位酗酒、失意、充满偏执的作家临终前的内心世界。玛丽埃特说,那两个小时里她仿佛活在父亲大脑中,看到了父亲的想法和视角。

观影结束后,她久久无法从座位上站起来。玛丽埃特体会到流动的情感,“对父亲深深的同情悲伤和怜悯”。

四十多岁时,她主演的一部戏剧,进一步击碎了“华生的遗毒”所遮蔽的情感。

玛丽埃特在一部电影中主演了一位儿子自杀的母亲。她在表演中重新体验了父亲自杀后的情感状态,她陷入了痛苦。玛丽埃特主动约了咨询师,开始直面内心最深处的情感。

机缘正好,咨询师问出了那个关键的问题“玛丽埃特,你对谁生气吗?”。

这个问题打开了她封闭的情感闸门。玛丽埃特说:“我的天,所有那些早年积压的、关于我父母的情感都冒了出来。我不仅生气,而是暴怒”。

过去很长时间里,玛丽埃特都宣判父母对自己是错的,所以她用强迫性行为扮演“好女孩”,努力压榨自己,以此来维护父母的“正确性”。

但是,人怎能没有情感需求,她通过“坏女孩”饮鸩止渴的方式来满足。

玛丽埃特用脱口秀的方式,释放愤怒,梳理情感。

她的讲述,也包括她父亲的自杀——在此在此之前,她将父亲的离世讲述成意外,将自杀隐藏了起来。但是,人不能有对自己都隐瞒的秘密,所有隐瞒都变成了消耗自己的“黑洞”。

玛丽埃特通过讲述找到了情感的出口。

8. 有所作为

虽然讲述串联了记忆碎片,但创伤阴影依然存在,玛丽埃特需要更大的转变。

因为创伤是真实的,它就像瓷器破碎了。

人们有三种方式应对碎瓷器般的创伤,前两种看似弥合了创伤,但结果最痛苦。

第一种是假装无事发生。玛丽埃特父亲自杀后就是如此,她酗酒逃避,与母亲“多年假装什么都没发生过”,隐藏的记忆变成了黑洞消耗了自己。

第二种是试图复原破碎瓷器。即使拼凑回原样,瓷器依然脆弱。玛丽埃特面对第一任丈夫时,就是为维持完整婚姻的样子,美化了暴力。

第三种是创造新生。人们将瓷器碎片创造成马赛克拼画,或进行锔瓷修复。瓷器碎了就是碎了,不能自欺欺人。在创伤上创建自己。

这才是创伤后成长,所以真正的疗愈反而需要直面创伤。

戏剧再次给玛丽埃特力量,她主演的电影给了她启发。

电影讲述一位丧女母亲的救赎。女儿被酒驾司机撞死后,这位母亲将悲伤与愤怒转变为行动,在女儿遇害半年后发起了“反酒驾母亲联盟”。四年后,该联盟促使美国通过《国家最低饮酒年龄法》。

这位不问政治的母亲,用创伤的愤怒情感创造了伟大事业,启迪了玛丽埃特,原来不压抑的情感如此有力,她说“自己的笨脑袋明白一个人也能有所作为”。

三年后,四十七岁的玛丽埃特参与创建美国自杀预防基金会,这正是她的“有所作为”。该基金会使命是“拯救生命,为受自杀影响的人们带来希望”,每年从百万会员中募集数千万美元预防自杀。

玛丽埃特让情感更流动,将愤怒升华,新生了自己。

随着情感流动,玛丽埃特接纳了父亲的自杀,她内心深处的回忆开始浮现。她想起父亲生前希望被埋在苹果树下的愿望。

1989年,四十九岁的玛丽埃特购买墓地,重新安葬了父亲骨灰。她在墓碑后种下苹果树,在母亲、朋友、咨询师见证下,与父亲重新告别。颇具讽刺意味的的是,之前她们将开枪自杀的父亲的骨灰埋葬在打靶场的靶坑下。

当玛丽埃特直面了对父母的愤怒,她与母亲关系也开始和解,她帮母亲也终于开始直面情感需求。

一次,玛丽埃特病重的母亲去看她的彩排,最后一首歌时,母亲突然站起来,哭着离开了。她追了出去,母亲说出了哭泣的原因:“我满脑子想的都是,我再也无法在现场看你表演了。再也没有未来了。就好像我再也无法把我所有想让你知道的事情都告诉你了……”

玛丽埃特感受到了母亲的情感需求,她说“妈妈,你是不是想告诉我你想活下去?”母亲低下头,看着自己的衣服,拇指抚摸着衣物边缘,用轻声得几乎听不见声音说:“是的”。

玛丽埃特说:“八十四岁时,我的母亲终于想要活下去了”,她的母亲也直面真实情感,也开始拔除“华生的遗毒”。

9. 情感封闭的病毒

玛丽埃特带着5岁儿子参加空手道课,她又看见了“华生的遗毒”。

教练带孩子们做完格斗和俯卧撑,练习结束,他挨个问孩子们累不累。

其他孩子都气喘吁吁地回答“不累”。只有玛丽埃特的儿子说:“是的,我很累。”

教练因此惩罚所有孩子再做一组俯卧撑。他想用集体压力,逼玛丽埃特的儿子说出自己想要的答案。

做完俯卧撑,教练又问了一遍。所有孩子都喊“不累”,眼睛一齐望向玛丽埃特的儿子,但他还是说:“我很累。”

教练感觉受到了挑衅,高声质问:“难道在战场上,你也对敌人说你很累吗?”,教练要让孩子表现得刚强。

玛丽埃特的儿子习惯了表达真实的情感需求,教练无奈地命令她的儿子躺下装死蟑螂,这是侮辱性惩罚。

教练正在用控制手段,塑造他想要的坚强孩子的样子,即使累与坚强毫无关系,世上更不乏会喊口号的孬种。

所以,华生的遗毒不仅像基因缺陷代际遗传,更像病毒在人群中彼此传播。

其实,“遗毒”并不是华生创造的,他只是成为了代言人。华生总结了一套行为主义育儿方法,完美符合父母塑造孩子的目标,还帮助父母避免了袒露真实情感。正如玛丽埃特的母亲,用行为主义育儿理论为自己的控制和封闭找到正当性。

因为,袒露真实情感需求,相对于讲道理、发脾气,是最需要勇气的。袒露是让自己从权力高位走了下来,平等地与另一个独立个体对话,失去了所有防御。人们说出“我想要”,比“你应该”或者“你不对”要难得多得多。

玛丽埃特斩断了家族诅咒,所以她的孩子是幸运的,有一位情感流动的母亲引导他面对情感需求。

我们更多人可能需要自我拔除“华生的遗毒”。

Hartley, M., & Commire, A. (1991). Breaking the silence. Penguin Books. ↩︎

Mariette hartley. (2025). In Wikipedia. ↩︎

The incredible hulk (1978 TV series). (2025). In Wikipedia. ↩︎

Brewer, C. L. (n.d.). Furman’s misbehaving behaviorist. ↩︎

PhD, K. W. (1989). Mechanical man: John B. Watson and the beginnings of behaviorism. The Guilford Press. ↩︎

USATODAY.com—Mariette hartley triumphs over bipolar disorder. ↩︎

J. Walter thompson. (2025). In Wikipedia. ↩︎

约翰·布鲁德斯·华生. (2012). 行为主义 (李维, Trans.). 北京大学出版社. ↩︎

Giacomazzo, B. (2022, October 13). The little albert experiment: When two psychologists terrorized a baby In the name of science. All That’s Interesting. ↩︎

The common sense book of baby and child care. (2025). In Wikipedia. ↩︎

Philip Alexius de Laszlo’s Queen Marie of Rumania. ↩︎

Jerry Skinner (Director). (2022, April 27). Mariette hartley: Tragedy to triumph (jerry skinner documentary) ↩︎

Beta MAX (Director). (2014, November 25). 1983 polaroid commercial with james garner and mariette hartley ↩︎

American foundation for suicide prevention. (2025). In Wikipedia. ↩︎